FTG Companyでは、社員一人ひとりの可能性を引き出すため、様々な研修を行っています。BDP研修、人生哲学研修、生成AI活用研修などその内容は多岐にわたります。

こうした個人の価値を最大化するための研修に加え、今回は組織としてさらに成長していくための取り組みとして、先月に引き続きティール組織研修が行われました。

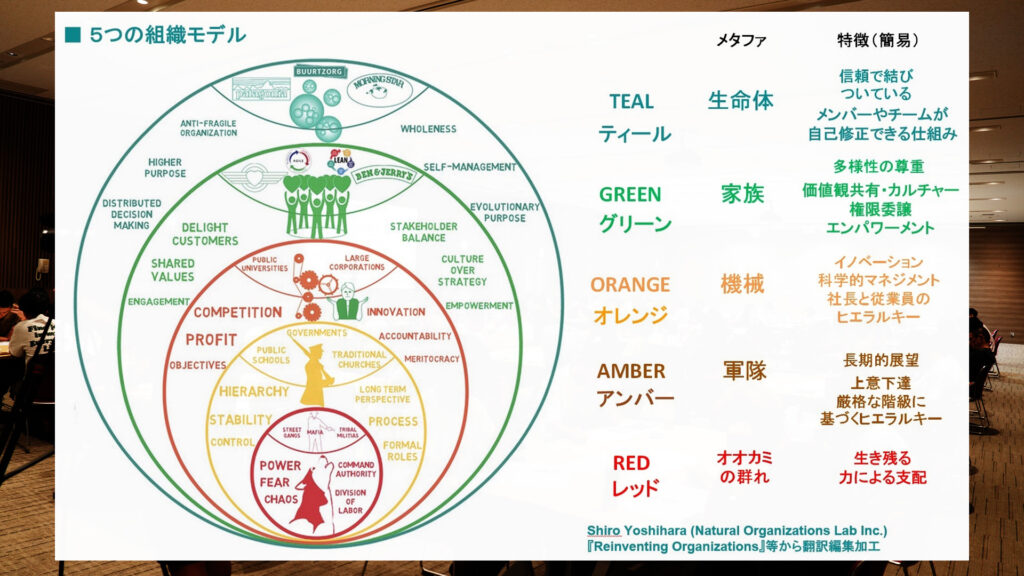

そもそも、ティール組織とは?

従来の上下関係を重視するヒエラルキー型組織ではなく、ひとりひとりが自律して考え、協力しながら成長していく新しい組織の形です。

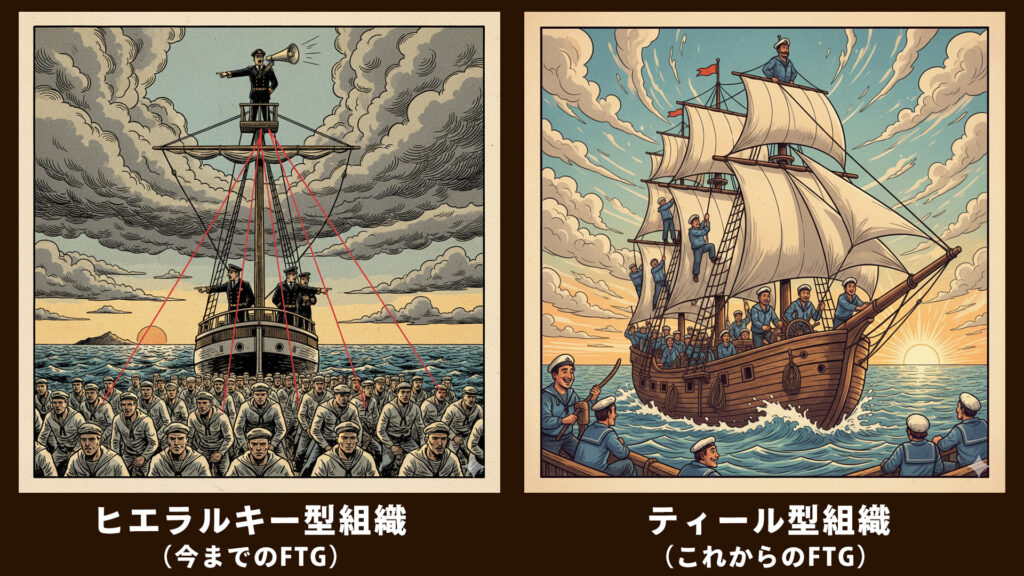

ただ説明を聞いただけではイメージしにくいかもしれません。そこで今回は、研修を受けた私自身の印象も交えつつ、ひとつの「船」に例えてお伝えします。

従来型の「ヒエラルキー型組織」は、船長から船員まで階級が細かく決められ、厳しい上下関係や命令系統のもとで動くイメージです。

一方「ティール組織」では、船長はいるものの、細かく指示をするのではなく、仲間それぞれが役割を明確に理解し、自律的に行動しながら目的地へ進むイメージです。

前回の記事でも軽く触れましたが、FTG Companyでは5年前にもティール組織化に挑戦しました。

しかし、急に上下関係のないフラットな組織の形にすることで、「会議が増える」、「会議が長引く」、「責任があいまいになる」など、いくつかの課題が浮き彫りになりました。今回の研修は、その経験を踏まえて、本当に機能するティール組織を実現するためのステップとなります。

まずは個人ワークからスタート。

自分自身の価値観を明確にするため、重視しているワードを7つ選び、ランキング化します。

一緒に働くメンバーがどういう価値観を持っているのかを知ることで、組織としても動きやすくなります。会長、副会長、社長の価値観の発表を聞いて、FTGがどこに向かっているのかを改めて実感する時間になりました。

続いて、ティール組織を実現するうえで重要なのが、「ソース原理」です。

上下関係をなくすだけでは、多様性が増す一方で、誰が決めるのかが曖昧になりやすいという課題もあります。その解決策となるのがソース原理という考え方です。

「ソース」:アイデアを実現するためにリスクを負って最初の一歩を踏み出す人

「サブソース」:そのビジョンを実現する上で、特定の領域で責任を持つ人

「エンプロイー」:実行にあたってサポートする人

船に例えるなら、

進むべき方向や夢を決める人(ソース)がいて、新しい航路を宣言することで、目的が決まります。このとき、航海に必要な航海士や料理人など、特定の分野で責任を持つ人がサブソースとなります。「それなら新しい船を造ろう!」と言い出す人が現れれば、その人がソースとなり、船づくりが始まります。その際、設計や準備を協力するのがサブソース、作業を支えるのがエンプロイーです。

こうして状況に応じて役割が変わりながらも、全員が目的に向かって力を合わせる。これが、ソース原理のイメージです。重要なのは、「誰がソースなのか」を明確に把握しておくことです。

従来のように、「部長=ひとつの役割」ではなく、ひとりが複数の役割を兼ねることがあります。研修では、自分たちが過去に経験した「うまくいった組織」と「うまくいかなかった組織」を例に出しながら、ソース原理について理解を深めました。

最後に、会長、副会長、社長からメッセージがありました。

仕事でも日常生活の中でも、この部分はソース、この部分はエンプロイーというように複数の役割がありますが、ソースが多いから優れている、エンプロイーが多いからダメということではありません。

また、ただ一つ確実なのは、

「誰もが自分の人生のソースであるということ。」

今回の研修を通して、ひとりひとりを大事にする文化があるからこそ、今のFTGがあるのだなと改めて感じました。

ティール組織について全員が完全に理解できたわけではありませんが、FTG Companyはさらに成長するために、ひとりひとりが自律して動ける新たな組織の形を目指して、これからも挑戦していきます。次回の「WHAT’S UP FTG」も、ぜひご期待ください!

〜今回のベストショット〜

『 ヒエラルキー型を1人で見事に体現するFTG人事担当の河合さん 』(1人ティール型というべきかもしれません。)